a

ttualità

e

lettrotecnica - dicembre

2015

- numero

10

14

di Dino Pellizzaro

care il messaggio o un’immagine anche remo-

tamente, via cellulare. Come si vede la tecno-

logia può arrivare prima della lingua. Interes-

sante la citazione, sempre presente nel forum

de La Crusca: “Il campanello, quindi, serve

per SUONARE. Il citofono, invece, serve solo

per COMUNICARE. Diverso il caso – questo

posso concederglielo – dei citofoni che metto-

no in comunicazione tra loro diversi interni di

uno stesso stabile o – ad esempio – diversi

piani di una stessa scuola o di uno stesso edi-

ficio. Quelli sì, possono suonare. Ma quando

si va in una casa altrui non si suona mai il cito-

fono, ma – sia fuori che dentro – sempre il

campanello. E il verbo ‘citofonare’, di conse-

guenza, è da riferirsi, a mio avviso, solo all’at-

to di ‘parlare o comunicare attraverso citofono’

e non all’atto di ‘suonare’.”.

Chi l’ha inventato

Ma chi ha inventato il citofono? Almeno dal

punto di vista dell’idea, Leonardo, ovviamen-

te, visto che ha inventato quasi tutto. In un suo

disegno nel Codice Atlantico, si vede un lungo

tubo di rame che collega due torri in cui sono

presenti degli antesignani degli altoparlanti.

L’invenzione poteva servire per la difesa delle

fortezze. Una sua ricostruzione è stata pre-

sentata nel 2003 al Museo Ideale di Leonardo

nel paese natale del nostro connazionale, Vin-

ci, nei pressi di Empoli. La distanza tra le due

torri (stazioni comunicanti) poteva essere an-

che di qualche kilometro. E l’idea stessa anti-

cipa in qualche modo le invenzioni di Bell di

Meucci. Leonardo a questo proposito scrive:

‘’Parleransi li omini di remotissimi paesi l’uno

all’altro, e risponderansi’’, e anche “...in cento

miglia…cento case, nelle quali stia cento

guardie, che faranno per sotterranei condotti

sentire una novella in un quarto d’ora”. Inrte-

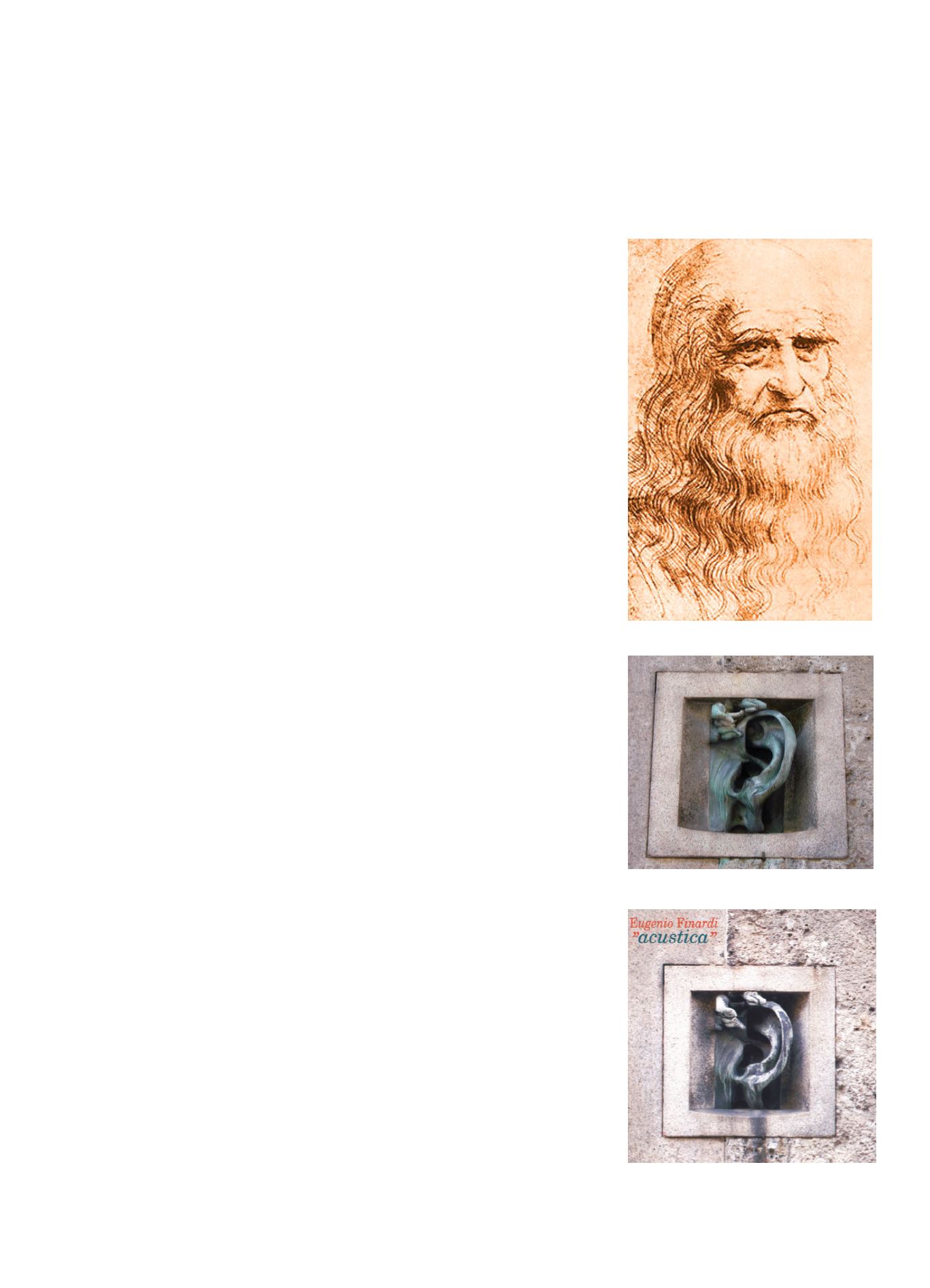

ressante anche il primo citofono “orecchio-

morfo”. Lo trovate in centro a Milano, in via

Serbelloni al 10, in un edificio in stile liberty

che popolarmente dai milanesi è stato nomi-

nato la “Cà de l’oreggia”, la casa dell’orec-

chio. Qui, un celebre scultore, Adolfo Wildt, ha

realizzato nel 1930 un orecchio in bronzo che,

allora, serviva da citofono. Ora non funziona

più ma il suo fascino rimane, tanto che è stato

riprodotto nella copertina di un album di Euge-

Q

uesta volta trattiamo l’argomento con

leggerezza, lasciando ad altri spazi

l’approfondimento sulle caratteristi-

che tecniche-tecnologiche di questo ogget-

to diffusissimo e che non manca mai di stu-

pire. Partiamo dalla definizione di citofono

presente nella Treccani:

citòfono

s. m. [comp. del lat. citus «rapi-

do» e -fono di telefono]. – Impianto telefoni-

co interno che collega la portineria o l’ester-

no di uno stabile con i singoli appartamenti,

o anche parti di un’abitazione lontane tra lo-

ro: può essere a microtelefono, ad altopar-

lante (che funziona anche da microfono, co-

me negli impianti interfonici), o di tipo misto

(per es., a microtelefono a un estremo e ad

altoparlante all’altro estremo); le operazioni

di chiamata e di commutazione sono effet-

tuate mediante pulsanti.

Certamente riduttivo, non vi sembra? Le attua-

li tecnologie offrono, come si può vedere dai

prodotti attualmente in commercio, ben altro.

Limitiamoci qui ad offrire alcuni spunti partico-

lari, lasciando al resto dello speciale in compi-

to di entrare nel merito delle tecnologie.

Sulla definizione

È interessante riassumere qui alcuni particola-

ri interventi sul citofono avvenuto sul forum

dell’Accademia della Crusca, la prestigiosa

istituzione italiana che raccoglie studiosi ed

esperti di linguistica e filologia della lingua ita-

liana. Gli Autori si soffermano sull’improprio

modo di dire suonare al (o il) citofono come

“mentre ero in casa ho sentito suonare il cito-

fono”. In realtà “Suonare il campanello è

un’azione possibile, suonare il citofono è

un’azione impossibile”. Una definizione pre-

sente nel forum dice: “A mio avviso, invece, è

da chiamarsi citofono: 1) l’apparecchio che

sta o vicino al cancello o vicino al portone (in

ogni caso sempre fuori dal fabbricato) e che

permette alla persona che si trova “fuori” di

comunicare con la persona che si trova “den-

tro”; 2) il ricevitore collocato all’interno del-

l’abitazione, che è collegato con il citofono

esterno e che permette alla persona che si tro-

va “dentro” di comunicare con quella che si

trova “fuori””. Ma allo stato delle tecnologie at-

tuali ci sembra riduttiva. Oggi si può comuni-

Il citofono è considerato una “banale”

applicazione ormai universalmente

installata. Vero, ma non è un

oggetto banale e molte cose

sui suoi usi o la sua storia

sono poco note

due o tre cose

che

non si sanno di lui

Fig. 1 – Ritratto di Leonardo

Fig. 2 – L’orecchio di Wildt

Fig. 3 – Copertina dell’album di Finardi